«Но всё-таки, брат писатель, если попадёшь на Афон, не забудь записную книжку. Не верь Паустовскому, что это необязательно. Потом всегда всё вспоминается в перевранном свете. Да и неповторимость впечатлений ‑ сама по себе талант, заменить её памятью или вдохновенными воспоминаниями невозможно»

«Но всё-таки, брат писатель, если попадёшь на Афон, не забудь записную книжку. Не верь Паустовскому, что это необязательно. Потом всегда всё вспоминается в перевранном свете. Да и неповторимость впечатлений ‑ сама по себе талант, заменить её памятью или вдохновенными воспоминаниями невозможно». Анатолий Даров. «Берег «Нет человека» (Афон современный и вечный)», Нью-Йорк, 1966

Эта книга ‑ не историческое описание Святой Горы, но и не путевой дневник, с точностью отражающий всё происшедшее. Это попытка описать свои впечатления от посещения Святой Горы. Мне приходилось много раз бывать на Афоне, и одни впечатления, события и встречи ныне накладываются на другие и образуют цельную картину. Остаётся надеяться, что она получилась соответствующей действительности. Неисчерпаемое богатство Афонской Горы подтолкнуло меня к изучению истории этого святого места. Исторические штрихи должны сделать картину яснее и чётче.

Осмысление пути, пройденного по Афону, заставило задуматься: что же является самым большим богатством Святой Горы?

• Несомненно, нет на земле другого подобного места, где находится такое множество чудотворных икон и мощей.

• Это единственное в мире монашеское государство, сохранившее древние иноческие традиции.

Но всё сказанное не даёт ответа на поставленный вопрос. И всё же, как мне думается, он существует. Если бы кому-нибудь удалось разрушить все монастыри, похитить все иконы и мощи, но при этом осталось бы афонское братство, то Афон всё равно был бы Афоном. И через некоторое время святогорские монастыри получили бы новых святых, а мы смогли бы вновь приложиться к мощам. Не стоит уже говорить о том, что человек, стяжавший благодать, сам по себе является святой иконой.

Если же не останется на Афоне тех, кто возносит свои молитвы к Богу, то Афон не будет уже Вертоградом Божией Матери, даже, если он сохранит и мощи, иконы, и древние стены своих монастырей. Это будет музей, пусть самый лучший музей мира.

• И можно сказать с уверенностью, что самое большое афонское богатство ‑ это святые отцы, пока ещё идущие тяжёлыми земными тропами. На этой земле не рождаются. Здесь только умирают. Это, конечно, верно, но не совсем. На этой земле происходит рождение человека не от земных родителей, а от Бога. И человека не тленного и слабого, а в сиянии вечной славы. Всем, прошедшим афонскими тропами, удаётся, если не получить толику этой благодати, то хотя бы лицезреть её сияние в других, видеть то сокровище, которое он должен обрести.

Про Афон написано много хороших книг, в том числе и современными авторами. Стоит ли прибавлять к ним ещё одну? Нуждается ли Афон в рекламе? Не приведут ли подобные книги к расширению туристического бизнеса? Не наполнится ли Святая Гора любопытствующими, которые сделают монашескую жизнь невозможной? Отчасти, такие опасения справедливы.

И тут мне вспоминается рассказ одного священника про своего собрата, также служителя алтаря. Он был очень образованный человек и прочёл много книг про Афон, возможно даже на греческом языке, и, естественно, захотел побывать на Святой Горе. Успешно преодолев все дипломатические преграды, которые в недавнем прошлом действовали гораздо эффективнее, он не смог преодолеть самую, казалось бы, простую преграду на пути к Афону ‑ бытовую. Когда батюшка вступил на святогорскую землю, он был поражён убогой обстановкой Пантелеймонова монастыря. Поскольку гости из России в те времена были ещё очень редки, то немногие обитатели монастыря окружили батюшку, расспрашивая его о Родине. После этого батюшку отвели в самую лучшую гостевую келью, где было только жёсткое ложе да гвоздь, на который можно было повесить подрясник. Не было ни душа, ни электричества. Словом, батюшка попал в живую старину. И после службы он на следующий же день поспешил покинуть столь тяжёлую для проживания Афонскую Гору. Надо сказать, что если бы он посетил Пантелеймонов монастырь сегодня, то принят был бы гораздо лучше.

Предо мной раскрыт журнал «Вокруг света» за 1990 год. На фотографии мы видим самый простой трактор с прицепом, на котором восседает русский владыка со своими спутниками. Нынешние почётные паломники могут быть спокойны: сегодня на Афоне уже существуют хорошие дороги и автомобили высокого класса.

Так вот, никакая «реклама» не повредила бы Афону, если бы он оставался открыт только для тех, кто, превозмогая годы, болезни и нашу современную расслабленность, шёл бы пешком под безжалостным солнцем по афонским дорогам: то спускающимся вниз, то снова устремляющимся наверх. Такой путник не будет писать пышные строки, полные искусственного восторга, не будет прятать реалии святогорской жизни за описаниями величественной афонской природы.

Только такой путник угоден Божией Матери, только такому путнику Она открывает самое большое богатство Афона.

Поэтому я, оканчивая это небольшое предисловие, хочу вспомнить всех тех, с кем делил кусок хлеба и глоток воды на афонских дорогах, с кем поднимался крутыми тропами и пробирался над бездонными пропастями, обливался потом и спал на камнях. Все это, конечно, малая жертва для Святой Горы, не сравнимая с той, которую приносили подвижники, всю жизнь проводя на этих кручах в непрестанных молитвах и трудах. Но все же это наша посильная жертва. И я хочу сказать моим спутникам спасибо за помощь, за твердую руку друга, за терпение и любовь, которые они ко мне проявляли.

Комментарии

Задайте ВОПРОС или выскажите своё скромное мнение:

Не только читал, но и написал

Не только читал, но и написал

не должен прекращаться!

Павле Рак. Приближения к Афону».

Летний солнечный день. С трудом узнаю, когда отправится корабль на Иверон. Настроение какое-то невеселое. Вчерашняя история с о. Антонием несколько огорчила. Пройденная вчера дорога оказалось длинноватой для городского жителя. Утром я выехал на корабле из Уранополиса, сошел на пристани болгарского монастыря Зограф и проделал путь от моря до моря, добравшись до Есфигмена. По дороге я зашел в болгарский монастырь, но к своему огорчению, о. Василия там не застал, он ушел на панагир1 в Ильинский скит и до сих пор не вернулся. Иеромонах Василий - мой знакомый из один тех, кто подвизается на ниве просвещения болгарского народа. Мои знакомые, бывавшие в Болгарии, с сожалением рассказывали, что сегодня многие болгары истинному Богу предпочитают бога футбола или иных подобных богов. О. Василий из тех, кто пытается изменить ситуацию: он переводит духовные книги на болгарский. Трудно миновать этот тихий монастырь, над которым как бы повис возглас: «Silentium!». Трудно миновать еще и потому, что невозможно не приложиться к чудотворной иконе вмч. Георгия, оставившей на себе след неверия: часть пальца усомнившегося епископа (в книге Павла Рака деликатно сказано - вельможи. Ну, пусть вельможи...).

Вещей оказалось неожиданно много и, как обычно, почти все ненужные, но это всегда выясняется потом. Так что идти было тяжеловато. От монастыря дорога начинается солидной тропинкой, мощеной камнем, затем становится все более естественной, простой и превращается порой в земляную, порой каменистую лесную дорожку. Иногда по дороге попадаются непонятые знаки, как мне после объяснили - память о языческом прошлом Афона Недалеко от монастыря - поворот к пещере преподобного Космы. Я ранее сворачивал к ней - там есть чему поучиться христианину. Сегодня - некогда. Каменная пещера, вернее сказать, небольшой каменный сосуд - вот где совершал свои подвиги преподобный. Найдешь ли теперь ему подобных? Чем более мы ослабели: телом или духом? Тропинка перед самым сербским монастырем начинает виться вокруг холма, а до этого она ведет нас по ровному месту через леса, которые иногда напоминают отечественные. Афонская природа многолика.

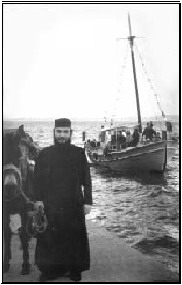

К вечеру я достиг Есфигмена и, к моей радости, первый, кого я увидел на пристани, был о. Антоний. Это попечитель всех русских, посещающих зилотский монастырь. Рыжий австралиец, хорошо говорящий по-русски, по причине бывшей своей принадлежности к Русской Православной Церкви Заграницей, пришедший к зилотам сразу после разгрома Ильинского скита. «Быть не может! - воскликнул он, увидев меня, - А где Валерий?» И я вынужден был тут же огорчить его, что Валерия-то как раз со мною и нет. Я дарю ему книгу писем о. Амвросия Оптинского, он перелистывает ее, я вижу у него на плече сумку - предсказание - предсказание долгой дороги для афонца - и не придаю этому значения. Затем меня кормят вместе со всеми. Я иду в предназначенную мне келью, сажусь на кровать и тут же засыпаю. Смутно слышу сквозь сон, как кто-то дубасит в дверь кельи. На утро я уже нигде не нахожу о. Антония. Становится ясно, что он вчера еще куда-то отправился и не смог со мной даже попрощаться. Немного обидно: пройти такой путь и разминуться из-за какой-то глупости. Тем более горько, что о. Василия я тоже не встретил. Такой неудачный день. Но, глупостей на Афоне не бывает. Значит, так надо. А кроме о. Антония здесь особенно-то не с кем пообщаться. Надо отметить, что насельники Есфигмена не очень-то любезны. Но, это можно понять, если вспомнить историю безобразной осады монастыря. С 1974 года Вселенский Патриарх Димитрий объявил об изгнании с Афона 13 монахов, за отказ поминать этого патриарха сразу же по восшествии на патриарший престол заявившего: «Великий Бог, чадами которого мы являемся, хочет, чтобы все мы верующие в Него и почитающие Его, были спасены и были бы братьями. Он хочет, чтобы это было так, несмотря даже на то, что мы принадлежим к разным религиям...». 7 монастырей отказывалось поминать этого вселенского патриарха. Есфигмен же начал поминать другого, старостильного епископа. После этого монастырь был оцеплен полицией. Тогда-то и появился знаменитый лозунг: «Православие или смерть!», вывешенный на стене монастыря в виде черного флага. Осад монастыря было несколько. Во время последней в 1994 году при недавно почившем, известном всему миру подвижнике игумене Евфимии произошло чудо. Новым патриархом Варфоломеем была послана экзархия в составе двух митрополитов, подкрепленных нарядом полиции. Когда экзархия с ультиматумом прибыла в монастырь, то услышала грозный голос: «Вам не удастся взять монастырь! Плывите назад!» Посланники повернули назад и уже из административного центра Афона - Кареи связались с игуменом Евфимием: «Почему вы отказались принять патриаршую экзархию, объявив ей через громкоговорители, чтобы она плыла назад?» О. Евфимий сказал, что в монастыре нет никаких громкоговорителей и более того никто из насельников монастыря этого голоса не слышал.... Пока больше осады не было. Но обидно делается от того, что монастырская братия иной раз не делает различия между русским православным человеком и представителем Константинополя. И так с трудом, позорно спутав греческое слово plioi (корабль), я узнал, что пора отправляться на пристань. Две неудачи за менее чем сутки пребывания на Афоне, месте особого благословения Божия, несколько расстроили. Почему-то прибывшему из душного от выхлопных газов, а более от грехов города, кажется, что все здесь должно совершаться легко и без неожиданностей. Всегда в таком случае ищешь невольную ошибку или незамеченный «мелкий грех». Мои раздумья прерываются появлением «корабля» - маленького баркаса, которым довольно вольно поигрывают морские волны. Удивительно, что с другой стороны в заливе ходит большой паром, а здесь, где фактически открытое море, бороться со стихией доверяют этой маленькой лодке. Прыгаю на пляшущую палубу, сажусь на скамью у борта и тут же вспоминаю, как год назад я сидел на этом же самом месте и разговаривал с о. Пахомием, русским диаконом, перешедшим к зилотам. Едва успеваю об этом подумать, как меня кто-то окликает: «Вы русский?» Всматриваюсь в лицо, появившиеся на унылой картине сегодняшнего дня. «Русский». Пытаюсь угадать, кто он. Ясно, что не грек. Тоже русский? Нет, серб. Кроме него едут еще два серба - хорошие ребята. Позже мне придется наблюдать, как они будут усердно драить пол на архондарике в Русском Пантелеймоновом монастыре. Все кто бывал в нашем монастыре знают «коварное» гостеприимство гостиничного о. Исидора.

Здесь печать интеллигентности, возможно ученая степень или лекции за рубежом в каком-нибудь небольшом университете. Знакомимся. Вижу, что он давно на Афоне и хорошо знает Афон. Говорим о многом: есть люди с которыми легко говорить. Наверное, это те, которые не делают вид, а действительно тебя понимают. Говорим о духовной жизни, говорим о книгах об Афоне: прошлых и современных. И непонятно, как это мы так долго говорим, когда мне хорошо известно, что до Ватопеда плыть совсем недолго. И вдруг во мне появляется догадка, туманная и неоформившаяся, как скользкий камень. Только прошел дождь и опасно на него наступать, хотя уже приветливо светит солнце. Но все-таки я рискую, ступаю и спрашиваю: «А Вы читали книгу Павла Рака «Приближения к Афону»«? «Не только читал, но и написал...», - слышу в ответ, но еще не понимаю и переспрашиваю. Наконец, до меня доходит смысл этих слов, и я не сомневаюсь, что передо мной Павел Рак, человек, о котором я уже так много слышал, книга которого очень внимательно прочитана и мною и моими товарищами. Единственная книга на русском, написанная о современном Афоне. Я узнаю от Павла, что монастырь Хиландарь переиздал ее, объединив вместе с рассказами Бориса Зайцева. Специально для того, чтобы можно было сравнить эти два времени и понять, как меняется Афон, а он меняется. Об этом мы и говорим с Павлом. Дело в том, что европейское сообщество стало проводить в жизнь программу подъема южных стран. Если не ошибаюсь, кроме Греции в эту программу попали Португалия и Испания. Эти страны решили вложить полученные средства в экономику. Греки же предпочли восстанавливать памятники и, в первую очередь, афонские монастыри. Предлог вроде бы благовидный, но по русскому опыту знаю, что деньги, вложенные в реставрацию, трудно учесть. Не это ли привлекает благодетелей? Но, не только это, вернее, сказать, главным образом, не это. Перестройка в монастырях наносит неисправимый урон духовной жизни. Раньше афонцы отказывались от всех удобств, считая их невозможными для монахов. Архимандрит Херувим в своей книге «Из удела Божией Матери» пишет, что недалеко от арсаны скита св. Анны стояла часовня, и на ней был выбит по камню следующий текст: «Послушник некого старца, неся от моря на своих плечах поклажу и поднимаясь с большим трудом, начал переживать, что напрасно трудится. Он сел здесь со своей поклажей, чтобы немного отдохнуть, будучи одолеваем указанным помыслом, когда внезапно слышит свыше чудесным образом пекущуюся о нас и помогающую нам Пресвятую Богородицу, говорящую ему: «Что ты сомневаешься и скорбишь? Знай, что эти труды, которые братья претерпевает, перенося грузы, приносятся как благоприятная жертва Богу; и поты, которые они поднимаясь проливают, вменяются Христом в мученическую кровь; и безропотно терпящие здесь тяжкие труды подвига и послушания в день суда получат великое вознаграждение». Наверное, современные монахи немного подзабыли эту надпись, тем же, которые присылают «помощь», эти слова знакомы. К чести Есфигмена надо сказать, что это, пожалуй, единственный монастырь, где не используется электричество. К тому же монастыри волей не волей попадают в зависимость от благодетелей. А благодетели в своих парламентах уже поднимают вопрос о дискриминации женщин, де их на Святую Гору не пускают.

Узнаю, что Павел едет до Ватопеда а оттуда пешком до Кареи. Жаль, мне до Иверона. За разговором мы не замечаем поднимающуюся, почти что скачущую палубу. Одному из двух сербов плохо. Мой собеседник достает кисть винограда. Отказаться невозможно. Я ем, а Павел говорит, что он очень любит эту тропу от Ватопеда до Кареи. Кто ходит афонскими тропами, учится видеть красоту Божьего создания. Кто хоть раз ходил афонской тропой, захочет пройти ей вновь и вновь. Так что мне объяснять не нужно, и думаю, что Бог даст, и я когда-нибудь пройду этой тропой. Вот приближается пристань. Кто же такой Павел Рак? Живет в разных местах, и по его словам, около четырех месяцев проводит на Афоне. Странник, был послушником, но пострига принимать не стал. Живет на Афоне, как философ, созерцатель. У каждого свой путь. Ведь были же Хомяков, Нилус или Новоселов. И не человеку судить чья тропа прошла выше старца Варсонофия или Нилуса. Конечно, он вряд ли будет понят афонскими тружениками, муравьями, каждый день в течение десятков лет несущими свои нелегкие грузы. Многие из них иной раз недоверчиво и недовольно посматривают на «туристов»... «Ей, отец... к примеру, Иван, - иди туристов кормить» как-то закричит при мне один русский монах. Те, которые помоложе и понеопытней, не понимают, что у каждого своя тропа, и у каждого свой груз за спиной, и главное, чтобы он был свой... Не понят будет Павел и «туристами», которые привыкли к безупречной классификации: раз на Афоне, значит, должен быть монахом, если служишь в церкви, обязательно должен быть священником. А подобному искателю и бродяге понятно чего хочет Павел - дойти в своем понимании и видении до самой вершины, до самой сути.

Мы прощаемся. Как интересно! Всего-то мы говорили минут десять-двадцать, а знакомство состоялось.

На следующее утро я уже на пристани Дафни. Кто-то окликает меня по имени. Это Павле. Встречаемся как старые друзья. Много говорим. О старцах, о духовной жизни. Я еду на праздник вмч. Пантелеймона в Руссик, Павел - к своей матери в Словению. Он мне признается, что не любит панагиры. Невольно вспоминаются строки из книги воспоминаний архитектора Ле Корбюзье. Даже он побывал на Афоне! «Минула полночь, возбуждая рассудок. Стоя у скамей, мы чуть не падали от усталости. Прошло два часа, доведя до крайности бедных полусонных стариков, рухнувших на колени с искаженными лицами. Мы умирали от голода, стоя совсем близко от алтаря, и ждали, когда все это кончится. Муки от музыки все усиливались; я вспоминал свою бедную жизнь, вновь переживая все забытые дни и измерял скрытые в ночи страны, которые отделяют меня от дома, где сейчас спят мои близкие и друзья! И в то самое время, когда вокруг крепко спит, какое дьявольское(!) мистическое исступление царит под этими сводами, - и мне тут же показалось, что все это я вижу с неба, - откуда, куда должны доходить молитвы, - в виде тонкой теплой дарохранительницы, словно алебастровая ваза, оживляемая огоньком лампады». Но разумеется, не это вторжение благодати в спящую душу представителя заснувшего летаргическим сном тысячу лет назад христианства может беспокоить душу православного человека. Она, наоборот, желает этой многочасовой духовной трапезы. Тут другое...Человеку ищущему тишины, конечно, праздники бывают шумны. Но мне этого пока не понять, я впервые на таком празднике и любопытство широко раскрывает глаза, несколько опережая трезвость духовного взора. На плече у Павла все та же, хорошо известная сума, атрибут афонского странника. Он извлекает из нее бутылку. И снова отказаться невозможно... Хотя я не очень люблю вино и еще менее в нем понимаю, я с радостью принимаю этот дар и делаю несколько глотков из бутылки. Паром трогается, мой путь до Пантелеймона совсем невелик. Мы говорим о старцах. Павел рассказывает о некоторых из них. Об одном старце, живущем недалеко от пещеры преп. Петра, и о его ученике2. Павел спрашивал о чем-то старца и тот отвечал ему, а его послушник сидел рядом, и в глазах его светилась удивительная любовь к своему наставнику. Интересно, что старцу более восьмидесяти, а послушнику под семьдесят. Вместе они прожили жизнь, и не было у послушника желания сделать революцию или «выйти в люди». Что, увы, довольно часто бывает в нынешней России, с ее сильно умножившимся в последнее время монашеством, но пока очень скупом на подобных и послушников, и наставников. Да и сами мы, разве таких мы ищем старцев? Нам нужны более те, которые все предскажут и расскажут, и дадут безошибочный совет, а поучиться любви много ли приходит странников в нынешние монашеские кельи?

Вот сейчас ноги мои коснутся камня арсаны, и дороги наши разойдутся: Павлу нужно будет искать тропу через суетную площадь Европы, а мой путь к паникадилу и хоросу, которые через несколько часов будут раскачивать под сводами храма3. Дарю Павлу привезенную из Москвы новую книгу архимандрита Херувима «Из удела Божией Матери». Спрыгиваю на пристань и надеюсь еще на встречу. Но даст ли Бог?

Афонские были и небылицы

Афонские были и небылицы

Гора Афон - место святое. По словам Евангелия, «где труп, там и собираются орлы». Поэтому на Афоне очень часто имеют место искушения. Тут и национальные распри, соблазнительное поведение многих иноков в прошлые времена, например, в 1821 году, когда афонские монахи не только духовно, но и физически попытались участвовать в войне за независимость Греции, и нынешний «евроремонт» на Афоне. Но подобные искажения - неизбежные земные спутники святости. Гора Афон - Гора Святая, такого места больше нет на земле. Особую роль в афонских искушениях занимают различные небылицы - устные и письменные. Небылицы можно разделить на три группы: левые, правые и так себе, посередине.

Первой яркой небылицей слева, то есть пытающейся принизить святость Афона, для меня явилась сказка некоего господина Д., опровергнутая еще самим Святогорцем. «Стараясь пресечь возможность всякой встречи с человеком, монахи (Афонские), отказавшиеся от света, делают и объявляют другим обет: убивать всякого, кто попадется им навстречу».

До этого не додумалась ни революционная, ни демократическая среда. Присниться же такое!

Но ни смеха, ни улыбки не могут вызвать небылицы, придуманные мужами учеными. К сожалению, видного ученого, немало сделавшего для нашей исторической науки, епископа Порфирия (Успенского) следует отнести к ним. Епископ слишком увлекся наукой и забыл, что есть другая наука, занимающаяся высшим знанием.

Почитайте:

«Мне столь приятно говорить умам правду, сколько горько вводить в заблуждение людей простых, которые верят всякой печатной книге, не имея ни времени, ни возможности проверять нашу братию книжную. При том, чем досточтимее Афон христианский, тем правдивее должно быть сказание о нем. Посему я пересматриваю и обсуживаю все тамошние предания о начале христианства с неумолимую строгостью, руководствуясь правилами исторической критики». Похвальное стремление ко всему подходить с рассуждением. Но если это подход чисто научный в стиле Вагнера из «Доктора Фауста», то результат не заставляет себя ждать: «Вывод первый: Богородицы никогда не было на Афоне!» «Почему?» - спросите вы. А потому что иностранцы неправославного вероисповедания ничего об этом не писали. Ничего об этом не говорят и греки в XVIII-XIX веке. Даже преподобный Никодим Святогорец молчит. Но кто же все это придумал, кто заставил иконописцев и художников написать соответствующие иконы и картины? И тут мы узнаем, что в 1659 году, при патриархе Никоне, вышла книга: «Сказание святого преподобного Стефана Святогорца о Святой Горе Афонстей и како бысть в жребий Богородицы». Там говорится об этом и приводится общеизвестное ныне предание. Что тут скажешь? И владыка находит слова: этот Стефан был болгарином, жил где-то около 1453 года, то есть во время падения Константинополя, следовательно, всего этого видеть сам не мог, и не стоит ему доверять: «Всякий здравомыслящий христианин, прочитав это сказание, поймет, что оно написано под влиянием воображения, которому все возможно: возможно и ветры на море направить, куда угодно, и каменных идолов заставить обзывать Аполлона суетным и клич кликать людям, и Богоматерь послать на Афон из Иерусалима». Не будем продолжать, напомним, что умный преосвященный, излишне увлекшийся наукой, что впрочем, было извинительно для его времени, забыл, что, кроме воображения, все возможно и Богу. Так что аргумент не принимается. Но Епископ Порфирий и сам чувствует некую неудовлетворенность и еще 17 страниц своей книги посвящает опровержению именно этой «небылицы». Такое впечатление, что если бы он сам присутствовал при посещении Богородицей Афона, все равно этому факту не поверил бы. Ведь действительно, откуда знать, что это действительно Богородица - паспортов тогда еще было, и с идентификацией личности дела обстояли плохо.

Значит, Афон и не жребий Богородицы. А ее покровительство монахам? Ее многократные явления, где она говорит о том, что Афон - это ее удел:

Это что - пустой звук? Для рационалиста - да. Где это написано, где сказано, какие при этом были свидетели? Где киноленты, магнитофонные записи? А если все запротоколировано и есть свидетели, то где же вера? Где ее место? И дальше владыка разворачивается вовсю и громит одно суеверие за другим

В других местах мы уже узнаем, что «Достойно есть:» не «Достойно есть», и все сохранившееся предание о возникновении этой молитвы - выдумка, а хиландарская икона «Троеручица» не «Троеручица». И вот уже уважаемый исследователь Востока с негодованием обрушивается на афонских писателей: «Я уже слышу этот повелительный голос, и, вняв ему, потому что это - голос сомнения здравого, а не чахотного, обсуживаю предание, о котором идет речь, с научной неодносторонностью, я изрекаю сущность правды, оповещенной нам легендарно». Главный аргумент против предания о даровании свыше молитвы «Достойно есть:» - существование двух изложений. В первом сам архангел Гавриил учит послушника этой молитве, а в другом - сама икона Божией Матери впервые произносит слова этой молитвы. Какой можно сделать вывод? Что в действительности этого не было! «Вот вам раздвоенная афонщина! Чему же тут верить, и чему не верить? А ведь двух разноречивых преданий об одном и том же событии принять нельзя. От них будет трещать голова! Что же прикажите делать? Просить афонитов, чтобы они показали нам литографию архангела Гавриила? А не покажут, так сказать им: не ходите вы к нам с вашими ссорящимися преданиями и не соблазняйте нас ими, да и не рассказывайте нам важных и таинственных событий, обмакнутым в сусло языком Вятского семинариста:»

Признаться, был момент, когда я засомневался: не принадлежит ли кусочек пальца, так хорошо зримый на иконе великомученика Георгия в монастыре Зограф, нашему ученому писателю. Помните, один владыка, не склонный всему верить, засомневался, что образ сей нерукотворный, потрогал его, и фалангу пальца так и пришлось оставить на этом месте. Но история ничего не сохранила о таком физическом недостатке епископа Порфирия, так что сомнения мои рассеялись: это был другой, но тоже сомневающийся владыка. Но к чему же приводят подобные научные изыскания? К выводам, которые могут принести немалый вред церкви. Обратимся снова к главному труду епископа Порфирия (Успенского) «Восток Христианский. История Афона». Наконец, наш ученый добрался до предания о посещении дочерью императора Феодосия монастыря Ватопед. Наверное, любой верующий христианин знает эту историю. Плакида приехала в Ватопед поклониться святыням и была остановлена Богородицей, которая запретила женщинам с этого момента посещать Афон: «Стой, не иди далее, да не постраждеши зле», - такие слова услышала Плакида. У греков даже есть специальное слово «аватон» для обозначения этого запрета. Но вот что пишет по этому поводу епископ Порфирий: «Бог внушает Плакиде войти в церковь не там, где вошли в нее монахи, а какой-то голос вопиет ей: «Стой не то, будет тебе плохо». Чей же это голос? Какой невидимка осмелился кричать так, несмотря на Бога, наставника Плакиды?» Если все христиане знают, то владыка почему-то не знает. Зато скорые на исторические фальшивки творцы нового мирового порядка, желающие положить конец «аватону» и сделать Афон общедоступным туристическим центром, могут услышать и подхватить голос «здравого» сомнения владыки: «Вот, видите, даже православные епископы сомневаются:»

В довершение всего надо отметить, что от епископа Порфирия досталось и известному афонскому писателю Святогорцу, который сам, как мы видели, разоблачал всякие небылицы об Афоне. «: В сказаниях его (Святогорца) об Афоне много ходячих бредней местных. Посему, настоящим и будущим писателям о сей горе советую не увлекаться этими сказаниями. Грешно говорить ложь и неправду о таком священном месте, каков Афон. Эта гора привлекательна только под освящением исторической правды». Мы не увлекаемся. Но хочется отметить, что «бредни» сами часто бывают предметом для исследований. Они раскрывают мировосприятие тех, кто их рассказывает и слушает. Они рассказывают более полно, чем исторические хроники, что волновало людей того времени, чем они жили и к чему стремились. Если они не всегда соответствуют реальным физическим фактам, то много говорят о духовном. Даже чистая ложь об Афоне, сочиненная представителями западной цивилизации, весьма интересный предмет для изучения. Ведь эти бредни говорят о том, каким желали видеть иностранцы и иноверцы Афон и каким они его видели. Но ученому-рационалисту этого, к сожалению, не понять.

Но надо все же отдать должное епископу Порфирию: как верующий человек он все же почувствовал, что зашел слишком далеко в своих изысканиях и свои сомнения подытожил так: «Не отвергаю их, но в ожидании будущих открытий на Афоне пользуюсь ими, как указателями исторических вероятностей, и как отголосками о начале христианства в афонских городах. Для меня ценна их сущность, а неумелая облицовка их дешева так, что не беру ее и в придачу».

Владыке Порфирию удалось остановиться вовремя, но не всем это удавалось. Вот что пишет некий архимандрит Михаил (Семенов). Судьба его неординарна. Выходец из еврейской семьи, принявший православие и достигший больших высот на церковном поприще, затем уклонившийся в революцию и сектантство, закончил жизнь епископом-самосвятом старообрядческой церкви. «Недаром на Каруле так часты в прошлом и так нередки в настоящем случаи религиозного безумия греческих монахов. Сколько монахов - говорят - полетело в пропасть в Карули, потому что дошло до Галактионовой (один мнимый подвижник, впавший в прелесть - П.Т.) мысли о своей победе над миром и над собою, до мысли о своем обожествлении и об ангельском достоинстве. Это безумие могло создаться на почве и большой религиозной экзальтации и на почве действительного, необычного, великого подвига». Случаи прелести у монахов и были, и, конечно, будут иметь место на Афоне, но из слов архимандрита можно заключить, что Афон кишмя кишит монахами, которые собираются прыгнуть в пропасть, и любой подвижник - это кандидат на подобный прыжок. Вот пример небылицы «слева» - унижение монашеского подвига.

Но, к сожалению, и в наше время, когда после многолетнего перерыва в общении с Афоном мы получили возможность не только читать о нем, не только посещать его, но и писать о нем, посыпались в мир разные небылицы. В наши дни эсхатологических ожиданий многие говорят о конце Афона. Естественно, есть и те, кто с нетерпением ожидает конца и желает этот конец ускорить. Афонских отцов во время запустения Святой Горы 30-ых годов XIX столетия Сама Божия Матерь успокоила, что нечего им волноваться, нечего ожидать конца Афона, пока Иверская икона находится на своем месте. Соответственно, был сделан вывод на все времена: пока Божия Матерь присутствует на Афоне Своей иконой в Иверском монастыре, беспокоиться нечего - история Афона продолжается. Более того, в «Вещаниях преподобного Нила Мироточивого» говорится, как это будет происходить. Перед этим потрясется весь монастырь, затем «Афон будет биться страшным шумом, будет исходить тонкий глас: когда будет уходить Лик Госпожи нашей Богородицы, то будет знамение такое: все церкви будут наклонены ради удаления Спасения:» Одним словом, все это будет происходить весьма заметным образом. Но несмотря на все это, рождаются небылицы.

Поэтому мы узнаем, что икона сошла со своего места и была уже обнаружена на пристани Иверского монастыря. Оттуда, дескать, она была возвращена. Не знаю, чья фантазия порождает подобные рассказы, но, мне кажется, делается это весьма искренне. Людям, говорящим и делающим все от себя, совершенно ясно, что уже пора и фантазии складываются в рассказы, проникают даже в печать. Еще современные небылицы рождаются оттого, что людей грамотных много, а Афон один. Соответственно, грамотный человек, побывавший один раз на Афоне, в Пантелеймоновом монастыре, и, быть может, посетивший еще 2 - 3 монастыря, куда проложены хорошие дороги, считает своим долгом поделиться своими впечатлениями. И это хорошо. Плохо только то, что при таком беглом знакомстве он путает названия и имена, в восторге забывая о том, что нужно потрудиться и кое-что проверить. Но еще хуже, когда такой человек слишком быстро составляет свое мнение и ставит всем оценки. Плохо, когда «двойку», но плохо и там, где незаслуженную «пятерку».

Достаточно известный в России писатель игумен N., проведя месяц на Афоне, написал книгу. Книга хорошая, написана литературно, но, увы, в историческом плане она никакая. Хорошо описаны его спутники, правда, весьма иронически, действие захватывает читателя, правда, поведение героев никак не может служить для него примером. Ломиться в закрытые монастырские ворота ночью - признак дурного тона. Тем более, залезать на второй этаж кельи и дубасить в окно, когда хозяин, возможно, молится, - также плохой пример для паломника. И уж совсем не понравилось мне описание игуменом N иеросхимонаха Стефана Карульского. Кто мы такие, чтобы давать оценку афонскому отшельнику, много лет жившему весьма аскетически на Каруле. Да, были у него странности, была болезнь, но можем ли мы, не знающие что такое аскеза, судить его? К тому же автор, то ли из-за личного пристрастия, то ли по ошибке, исказил даже облик отшельника: «худенький невысокий отшельник, невысокого роста, в засаленной скуфейке:» Да полноте, о. Стефан ли это? Сербский монах был сильным человеком высокого роста. Надо отметить, что он мог выкинуть «штучку». И невольно закрадывается мысль, что «невысокий и худенький» мог бы хорошо проучить незадачливого писателя, попадись он ему в руки: Чтобы не фантазировал.

Также он прошелся и по «Толику», тогда еще мирянину, а ныне всем известному монаху. Я не сторонник того, чтобы прятать все негативные моменты, но что полезного извлечет читатель из подобных портретов? По крайней мере, не нам, живущим в миру, учить духовной жизни монахов, не нам и производить над ними суд. И вообще, для чего извлекать чьи-то личные недостатки на всеобщее обозрение? Это задача либерального журналиста, а не духовного писателя.

Но, это все вопросы как бы частные, не вызывающие всеобщего интереса. Но есть и некие темы, которые не могут оставить равнодушными никого. Это и вопрос о «таинственных афонских старцах», иногда являющих себя обыкновенным людям. Наверно, повторять здесь общеизвестные истории, многократно пересказанные, не имеет смысла, но все же напомним некоторые из них. Так, один молодой монах случайно застал необычные похороны: шестеро старцев хоронило седьмого. Молодому монаху они предложили восполнить число. Он пошел взять благословение у своего старца. Но после этого он со своим старцем не могли найти ни тех старцев, ни той поляны. Подобных рассказов сейчас известно много.

Кто же такие эти преподобные отцы?

Некоторые считают, что это преподобные отцы, некогда подвизавшиеся на Афоне. Святая Гора, как никакое место в мире, приближена к Небу, поэтому и преподобные являются здесь довольно часто, и в некоторой степени даже закономерно. Другие считают, что это монахи, живущие в пустыне. Они живут не просто в уединении, но и особым чудесным образом скрываемы от других людей. Ведь, если бы о них узнали, то в пустынь устремились бы сотни, тысячи людей, и это была бы уже не пустынь.

В связи с этим хочется вспомнить историю, происшедшую во второй половине XIX века. Один мирской человек ехал на муле из Есфигмена в Руссик к пароходу и очень спешил, чтобы доехать к вечеру, ибо с рассветом пароход отправлялся. Но Богу было угодно устроить так: около монастыря Ксенофонт путник сбился с пути и, пытаясь выйти на нужную дорогу, заблудился так, что попал в непроходимые дебри, спустился в какой-то овраг, из которого уже не мог выбраться. Пришлось ему заночевать в этом овраге, и ночевка, понятно, была весьма невеселая. На рассвете, когда он искал место, где можно было бы подняться, он увидал в расселине молившегося нагого старца. Белые седые волосы его опускались гораздо ниже плеч, и он был, по-видимому, очень стар. Мирянин поспешил к старцу, который его вроде бы не замечал, но когда человек приблизился к нему, каким-то образом почувствовал его приближение и скрылся в расселине. Как ни искал его путник, все было безуспешно. И тут довольно скоро он нашел тропинку и отправился уже не в Руссик, ибо на пароход он безнадежно опоздал, а в Ксенофонт, чтобы разузнать об удивительном старце. Выслушать его рассказ собрались все монастырские старцы. После некоторого раздумья вдруг они вспомнили, что много лет назад один монах-схимник ушел в пустыню. Он долго просился у настоятеля отпустить его в уединение, но тот не давал ему благословения. И вот однажды он тайно ушел сам, без благословения настоятеля. Видите, тут было дано вполне рациональное объяснение подобной встречи. Хотя не понятно, как подобный монах мог прожить долгие годы без кусочка сухаря, питаясь только тем, что давала ему пустыня. Тогда, очевидно, это был святой, в подвиге уподобившийся преподобной Марии Египетской. Никогда мне не приходилось встречать человека, который видел какого-нибудь таинственного старца. Разве, что тут можно вспомнить случай с моими приятелями. Были они людьми весьма шумными и часто вздорили между собой, когда шли по Афону. Однажды одного из них нагрузили в монастыре большой поклажей и попросили передать ее в болгарский монастырь Зограф. Идти до Зографа совсем недалеко, но все в гору и в гору. И мой знакомый, хотя и был человек физически сильный, быстро устал. А тут на него стал ругаться его спутник: зачем, мол, взял тяжелую ношу и, рассердившись, ушел далеко вперед. И тут появился пожилой монах с мулом, сам предложил нашему паломнику подвезти груз. Вот груз был доставлен к вратам монастыря. Друзья встретились вновь и опять стали ругаться. И тут вспомнили про старца и решили его поблагодарить, но никого вокруг не оказалось: ни монаха, ни мула. Они спросили в монастыре про своего помощника, но там только пожали плечами: такого монаха нет в монастыре, а в округе совершенно нет келиотов. Не знаю, к какой категории отнести этого старца, но мне кажется, это был очень хороший монах.

Недалеко от Пантелеймонова монастыря, километрах в двух на северо-восток, находится заброшенная Георгиевская келья. По преданию, существует она уже около 900 лет. Ранее вокруг нее жило множество пустынников в пещерах, которые приходили в келью по праздничным и воскресным дням, чтобы причаститься Святых Христовых Тайн. В 1863 году она была обновлена для великого подвижника - иеросхимонаха Илариона, грузина, бывшего духовником последнего Имеретинского царя, Соломона II. Именно здесь окончил свой жизненный путь великий старец 14 февраля 1864 года. Мне не довелось бывать в той келье, но Валера в нее поднимался, но после совершенно забыл туда дорогу. Там ему показывали останки святых безвестных подвижников, которые были желтого цвета и благоухали. По афонским понятиям - это признак святости. Раньше было много святых отцов, которые в безвестности заканчивали свой жизненный путь в пещерах: Теперь этому мешают вертолеты, лифты и автомобили.

Во владениях Великой лавры, в месте называемом Вигла, есть «пещера отлученных». Свое название она получила от останков трех монахов лавры, которые были латиномудрствующими. Они страшны и говорят, что даже когда-то один паломник упал в обморок при виде этих совсем не святых «мощей». И пещеру пришлось замуровать. Мы давно хотели узнать об этой пещере. Но нам никто не смог рассказать о ее местонахождении. То ли не знали сами, то ли скрывали.

Любят кое-что прибавить афонские отцы к биографиям своих сподвижников. Так, карульский иеросхимонах Никон стал не только генералом, но адъютантом Его Императорского величества, а тоже карульский иеросхимонах Стефан, о котором уже говорилось чуть выше, начальником четнического штаба.

Но все же, видимо, подвизались здесь на Афоне видные русские люди, о которых мы мало знаем. Так если верить пантелеймоновскому «Душеполезному Собеседнику», в XVIII столетии на Афоне подвизался русский архиерей. Как он мог здесь оказаться, как мог быть отпущен из России, где все архиереи испокон веку и на виду, и на счету, - непонятно. Близ монастыря Дионисиат наверху была маленькая келья, в которую мог забрести разве только местный пастух. Он-то и нашел в этой уединенной келье бедно одетого мертвого монаха. Братья из монастыря, пришедшие с пастухом, увидели надпись на стене. Она была на русском языке и гласила: «Я, смиренный епископ русский, для приготовления к будущей, вечной жизни оставил все и приютился в этой святой горе, для спасения души; кто найдет труп мой, прошу ради Христа Бога нашего, предайте землю - земле». Вот такая быль. Теперь эту быль никак не проверишь, свидетелей за давностью не найдешь, но я уверен, что подобные архиереи могли и были на русской земле. А что касается греческих владык, то если перечислять всех, живших на Святой Горе как простые монахи, то список выйдет весьма значительный. И ныне на Афоне подвизается один архиерей, так что традиция не утеряна. Но, зная нашего русского православного странника, который наверняка попытается получить благословение, совет или наставление у такого богомудрого владыки и устремится к нему, не взирая ни на какие природные преграды, боюсь даже намеком обозначить местность, чтобы не нарушить его уединения.

Описание же афонских былей и небылиц не закончено, потому что они будут появляться и распространяться, пока существует Афон. Так что эта глава книги остается незаконченной.

Что такое Каруля?

Что такое Каруля?

Но мы попадаем на Карулю другим путем нежели Барский. Он шел от скита Св. Анны, минуя Малую Анну, мы же подплываем к маленькому бетонному выступу пристани. Здесь делают остановку корабли, плывущие из Дафни в Кавсокаливию. Эта пристань общая для Карули и Катунак. В прошлом году мы вступили на эту, можно сказать, легендарную землю, о которой слышали много рассказов, не лишенных некоторого налета фантазии.

Тогда почти на самой пристани нам повстречался некий странный монах. Особое удивление вызывала его одежда. Обычно афонские жители, когда путешествуют, заправляют полы подрясника за пояс, а то в иных местах очень просто запутаться в одежде и свалиться в какую-нибудь щедро распахнувшуюся пропасть. Трудно было понять, есть ли на этом монахе подрясник, зато снизу явно проглядывались спортивные штаны, которые в России почему-то называются тренировочными. Плюс ко всему растерянный вид. Он стоит около нас и как-то мнется, озвучивая паузу какими-то междометьями. Мы не сразу догадываемся, что перед нами знаменитый архимандрит Стефан, прозванный карульскими насельниками «папа-краль». Это прозвище родилось из-за смутных пророчеств о. Стефана, что он будет королем Сербии, и за ним то ли прилетят на самолете, то ли приплывут на подводной лодке. Этому, разумеется, никто не верит, хотя о. Стефана уважают за те прежние подвиги, которые вроде бы и не из числа фантазий. Он, о. Стефан, - главный карульский долгожитель. Мало, наверно, кто точно скажет, сколько он здесь провел лет. Еще труднее определить его возраст. А монахи не любят лишних сведений и вопросов. Поэтому вряд ли кто скажет, сколько ему лет. Но должно быть уже немало, так как в бытность о. Стефана в Сербии нынешний патриарх Павел успел у него побывать в дьяконах. Да и про о. Стефана известно, что он служил в штабе четнической армии, а это, как ни крути, было более пятидесяти лет назад. Наконец-то мы узнаем, кто перед нами, по высокому росту и по спутавшимся длинным седым волосам. Силой, говорят, он в молодости обладал большой. Таким мы его видели на фотографиях, таким описывали его нам разные афонские рассказчики. Скоро объясняется и причина растерянности старца. За три дня до нашего приезда полностью выгорела его келья вместе с храмом и обширной библиотекой. Известно, что о. Стефан забрал к себе в келью главу Никодима Карульского и неизвестно, уцелела ли она после пожара. Это нам объяснят позже. Как и то, что до о. Стефана в сгоревшей келье жил о. Софроний (Сахаров) - известный составитель книги о преп. Силуане. Позже мы встретим «папу-краля» на корабле, плывущем в Дафни, куда он направлялся, чтобы покинуть Святую Гору, но был возвращен одним из молодых сербских карульцев. На корабле о. Стефан стал центром внимания, множество пассажиров, среди которых и иностранцы, неведомо как прознавшие об архимандрите, устремлялись к нему. И всем он показывал фотографию из календаря, на которой виднелись сербские солдаты и сопровождал кратким комментарием на сербском языке. Мы подумали, что он так обосновывает свою миссию в Сербию, не состоявшуюся в тот год, но совершенную им в следующем году вследствие повторного пожара, положившего конец всем строительным начинаниям. После отъезда довольно скоро пришла весть, что «папа-краль» поучил в Сербии одного тамошнего епископа с применением физических средств. Наверное, епископ имел необходимость в подобном уроке.

Заканчивая о «папе-крале», хочется заметить, что, конечно, его поведение и его рассказы вызывают удивление и улыбку, но не надо забывать, что среди карульцев это подвижник с самым большим стажем, и насельники свободного карульского братства ожидают его неизбежного возвращения, нимало в этом не сомневаясь. И несмотря ни на какие выходки, карульцы считают его подвижником. А там Богу ведомо, а не нам грешным. Правда, позже я узнал, что о. Стефан болен распространенной в миру болезнью - склерозом, и надеяться на его возвращение из сербского монастыря, где он живет под надзором своей родственницы-монахини, не приходится. Нам же во время двух этих встреч не удалось поговорить с о. Стефаном, то ли из-за незнания сербским подвижником русского языка, то ли из-за таинственного нежелания. Хочется еще добавить, что многих афонских подвижников считали прельщенными...

В этот приезд нас ожидала грустная новость, которая огорчила нас еще больше: сгорел один из лучших храмов на Афоне - храм свят. Иннокентия Иркутского с приделом преп. Давида Солунского. Это келья о. Симеона. В наш второй приезд мы повстречали его еще в Дафни. Как всегда, состоялось радостное знакомство. У меня этих знакомств с о. Симеоном было уже минимум четыре, и каждый раз он расспрашивал меня с большим интересом. Это черта, видимо, всех афонцев. При размеренности их жизни и, в общем-то, небольшом количестве паломников из России они умудряются забыть вас, и когда вы приезжаете через год, то они вас вспоминают с трудом и не всегда успешно. Это не похоже на тактическую хитрость и скорее свидетельствует об отрешенности от мира. Хотя, возможно, сказывается и некоторое переутомление от малоспания.

Вот мы вновь проплываем мимо отвесных скал, к которым прилепились едва заметные издалека маленькие карульские келейки. Лет сто назад вот также проплывал пароход, с борта которого один русский монах с удивлением взирал на эти сооружения. Рядом стоял немец, он даже не удивлялся, а просто не верил, что это человеческие жилища. Разве можно жить в такой конурке над пропастью? Видимо, русский монах знал немецкий и вступил с ним в спор, убеждая его, что там живут настоящие монахи. И вдруг спор их был разрешен необычным способом, из одной каливки наружу высунулась седовласая глава подвижника, украшенная длинной белой бородой. Немец был сражен.

Мы помогаем о. Симеону выгружать многочисленные передачи и посылки для карульцев и говорим о том, что в прошлом году так и не зашли в этот храм, так как у о. Симеона были гости, а второго раза, на который мы всегда надеемся, Бог не дал. Храм этот был построен известным подвижником - схимонахом Иннокентием Сибиряковым, бывшим сибирским золотопромы-шленником, скончавшимся в 1901 году. Он оказал немалую помощь строительству Андреевского собора, который был завершен за год до кончины о.Иннокентия. Описания скита говорят нам о могиле этого отца около скита. Можно представить себе и благолепие карульского храма. Теперь только представить. Затем в этой келье подвизался другой известный подвижник - о. Парфений. И о нем мы, увы, можем вспомнить очень мало. Как много поглотило время и нерадение... А жизнь эта, законченная в единственном в мире месте, где не рождаются, а только умирают, без сомнения могла бы украсить Афонский Патерик. Известно только, что он был великим князем1 и, по собственному его воспоминанию, играл в детстве с будущим греческим королем Георгом II. Многие афонские монахи ощущали, как от него исходило благоухание... Всего лишь два факта... А что между ними?.. Можно только догадываться: смирение, добровольная нищета и многие подвиги.

«Когда он открыл мне калитку своей кельи, я увидел его перед собой, как символ победы над мирской славой и суетой. Аристократическая, благородная фигура, одетая в порванную рясу» (Архимандрит Херувим «Из удела Божией Матери»). После о. Парфения в этой келье подвизался о. Симеон, а затем иеромонах Серафим родом с Дальнего Востока, учеником которого и был о. Симеон, ныне переживающий такую трагедию.

Поднимаемся выше и попадаем в келью о. Х. В первый свой приезд мы его не застали, но сейчас он на месте. Он с радостью принимает нас. В его келье нас ждет радостное открытие. Мы видим главу известного карульского старца - схиархимандрита Феодосия, бывшего преподавателя Казанской духовной академии, прибывшего на Святую Гору в конце 80-ых годов XIX столетия и отошедшего ко Господу в 1938 году. Отец Х. разрешает нам сфотографировать наперсный крест старца с частицей Животворящего Креста Господня и честную главу этого подвижника. О. Х. - один из старейших обитателей этого скита, сам хороший фотограф и кроме того, пожалуй, единственный собиратель истории Карули. Здесь он провел более 20 лет. Говорят, что он когда-то был полицейским, охранником президента, и вот теперь он на Каруле. Пламенно любит свой народ - греков, вернее, эллинов, как он их называет. Но эта любовь к своему народу, который велик своими заслугами, не умаляет в его глазах другие народы, а как вода из переполненного сосуда изливается вовне и напояет все окружающее. Этот схимонах любит русских: а как ему не любить, если недавно практически вся Каруля была русской и фотографии многих представителей ее, наверняка, покоятся где-то в его архивах. Он имеет много друзей в России, и после знакомства с о. Х. нам придется выполнить долг любви: развозить посылки в Данилов монастырь, в Лавру. Подумать только, он четыре раза бывал на Соловках (вот посрамление нам), был практически везде в России, даже в Иркутске и на Дальнем Востоке. Да... А ученые монахи спорят и ругают греческий национализм, нынешний и прежний. Он действительно имеет место и немалую силу, и с этим вредным явлением нам еще придется столкнуться здесь, на Афоне... Но дело, как видно, прежде всего в благочестии, а ни в чем ином. В келье о. Х. до него спасался дивный старец, молитвенник, о. Нил - «пожилой русский исихаст совсем не знавший греческого языка», - так о нем написал архимандрит Херувим.

Но дальше в путь. Вот и келья старца Феодосия. Здесь Троицкий храм. В прошлом году мы удачно попали на воскресную литургию, совпавшую с днем преп. Серафима Саровского. Служили наши русские отцы, временно проживающие там. Подходя к этой келье, невольно вспоминаешь слова из книги Маевского, врезавшиеся в причудливую и капризную, часто непокорную, но иногда приносящую нам нечаянную радость, память. Эти описание старца открывает нам все, что может и должно быть открыто: «За калиткой послышались старческие шаги, прогремел отодвигающийся засов - и вслед за тем, на фоне темнаго четырехугольника открывшейся дверцы, появилось перед нами прекрасное лицо старца-пустынника, одно из замечательнейших человеческих лиц, какия мне когда-либо приходилось видеть в жизни... Оно было чистым, открытым, обрамленным белыми как лунь волосами головы. С такой же белою бородою, ниспадавшею на ветхую монашескую ряску. Но что было самым замечательным, самым чарующим на этом светлом старческом лице, - это лучистые и ясные глаза, которыми он как бы обнимал и привлекал к себе всякого приближавшегося. Привлекательна была и его добрая, детски ласковая улыбка, как бы озарявшая все вокруг каким-то нездешним тихим светом, не имевшим ничего общего со светом солнечным, щедро лившимся на прекрасную афонскую природу».

Келья о. Феодосия в период его жизни на Каруле стала как бы местным центром. Кто бы не посетил эти места, обязательно оставлял описание своей встречи с о. Феодосием. Будь то писатель Зайцев или униатский монах. Но, к сожалению, эти описания мало что говорят об о. Феодосии.

Период споров об Имени Божьем застал о. Феодосия на Катунаках. Ему пришлось сыграть немалую роль в этих спорах. Именно он ознакомил старца-безмолвника Каллиника с существом разногласий. О. Каллиник написал небольшой труд об именах Божиих, который по преданию, так понравился нашему императору. Ни мне, ни моим спутникам не довелось читать трудов о. Феодосия по поводу споров об Имени Божьем, но знаем, что ему была пожалована грамота от Священного Синода и подарен в благословение образ Всемилостивого Спаса. Но составленную им книгу в защиту старого стиля нам довелось держать в руках. Называется она: «Учение Православной Церкви о Священном Предании и отношение ея к новому стилю». Автор не указан, а написано, что составлена она афонскими ревнителями благочестия. Спасибо о. Феодосию.

После отца Феодосия здесь подвизался и его ученик Никодим, тоже известный русский старец, особенно почитаемый в русском зарубежье. Маевский описывает своего проводника, указывавшего путь к старцу, еще молодым, как «коза, перепрыгивающим с камня на камень». Но прошли годы в подвиге и молитве, и он сам стал известным старцем, к которому обращались за советом и помощью многие американские иерархи. Кончину этого святого старца описывает Павле Рак в своей книге «Приближения к Афону». В конце жизни Бог даровал ему немощи, которые старец воспринимал как благодать. Старец забыл все: и свое далекое прошлое в России, и многое из своей прежней афонской жизни, и даже все молитвы, так что для него осталась только одна молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И этих слов ему было вполне достаточно. Это наука и для нас, надеющихся в многословии своем быть услышанными.

Дальше Каруля становится настоящей Карулей, знакомой нам по многим описаниям. По всему пути, метко прозванному о. Х. «московской улицей», протянуты цепи. Без них ходить здесь было бы довольно опасно и подсилу, наверно, только опытным альпинистам. По цепям же может пройти любой, и пишущие «всякие ужасы», мягко говоря, преувеличивают. Упасть можно, только выпустив цепь из рук. Тем не менее, хозяин кельи, в которую сейчас нас привел «проспект», монах Пахомий, окончил свой земной путь именно таким образом - тело его выловили из моря. Что случилось, разумеется, никому неизвестно. Было это лет двадцать назад и, видимо, с тех пор келья эта стоит пустая. Кажется, что нет ни одного уголка в этой келье, которого бы не коснулось разрушение. Говорят, что «время - лучший лекарь», но оно и лучший разрушитель. Каруля, опустевшая в период упадка афонского монашества в XX веке, сегодня постепенно заполняется монахами и ищущими монашеского жития. Может, когда-нибудь мы встретим насельника кельи Рождества Христова.

«Московская улица» приводит нас в келью серба - схимонаха С., ставшего нашим хорошим знакомым. Вот большой сербский флаг - сразу видно, что славная история славянских народов здесь пользуется почитанием. Не так давно здесь подвизался датчанин - иеромонах Антоний, составитель редкой по содержанию книги «Жизнеописания афонских подвижников благочестия XIX века». Тот, кто считает, что времена великих подвижников прошли, может прочитать в этой книге жития иеросхимонаха Арсения, Хаджи-Георгия, Пахомия-серба и других, по своим подвигам ничем не уступающих древним афонцам. Так что дело не в том, что времена не те, а в том, что мы не те.

Да что там Афон и прошлое столетие, откроем книгу инока Всеволода Филипьева: «Когда в Словакии была установлена советская власть ему (иеромонах Савва, бывший насельник Джорданвилльского монастыря) пришлось принять на себя подвиг юродства. В течение трех месяцев он ничего не вкушал, кроме Святых Тайн, которыя потреблял после литургии ежедневно. Потом он ослабил пост, но все равно в последние три года своей жизни не ел даже хлеба и не пил чая, а питался только несоленой вареной картошкой, да и то не ежедневно, а через каждые пять дней». Так что философствование о современном слабом человеке - это лукавство, которое делает нас жителями мирских угодий, участь которых - тление, а не насельниками, пусть будущими, вечных небесных обителей.

У самой двери в келье нас встречают два черепа - останки ранее здесь подвизавщихся. Это напоминание о смерти, которое необходимо и монаху, и мирянину. На одном из них еще можно прочитать имя - Иосиф. Долгие часы мы проводим за беседой с о. С. Стены кельи его увешаны множеством икон. Он собирает все знамения нынешнего времени. У него можно найти репродукции всех новоявленных чудотворных икон. Долгий разговор о последних временах...

Дальше забираемся наверх в келью вмч. Георгия - самую древнюю келью Карули. «Там точию есть церковь мала, в честь святого великомученика Георгия создана, и три келейки, от неких добродетельных пустынножителей сербских созданная, иже тамо скитахуся. Во время же моего странствия греки жительствоваху, зело благоговейнаго и подвижнаго жития, три числом, един иеромонах, другий монах, а третий черноризец, подначальный, послушный, мало что от рукоделья, более же от милостыни ради нужднаго и неудобоприступнаго их места». Но не доходя до кельи вмч. Георгия, мы сворачиваем направо и поднимаемся по круче в Иверскую келью. Когда-то здесь жили два русских монаха: Александр и его ученик Андрей. Когда старец, подвижник высокой жизни, умер, то ученик его впал в прелесть и чуть не погиб. Однажды его нашли обезумевшим, и только незадолго до смерти он пришел в разум и все рассказал. Ему явился «Христос», отшельник поклонился ему до земли и увидел козлиные ноги. Бес расхохотался и вошел в него через рот. Это история из карульского предания, и мы несколько раз ее слышали. Ее же, видимо, рассказывает и Павле Рак в своей книге. В этой келье нелегко жить: если другие размещаются на небольших ровных площадках, то эта напоминает крошечную квартирку, вокруг которой кругом обрыв. Если в обычной местности бывают спасающиеся в затворе, то здесь все в какой-то мере затворники. Если даже очень захочешь, не будешь часто карабкаться в соседнюю келью. Если даже можешь что либо купить в Дафни, то сначала подумаешь, как это потащить по скале.

Мы возвращаемся обратно к развилке и вот, преодолев несколько метров тяжелого подъема, добираемся до сердца Карули - Георгиевской кельи. Теперь есть время немного отдышаться. Отдыхая, вспоминаю о том, что в начале века, да и после революции Каруля была русской. В то время на Каруле было 40 насельников! Сейчас Каруля опять наполняется монашествующими. Но сколько их здесь? Ну, десяток. А тогда сорок... Каруля считалась самым суровым местом на Афоне. «Ибо воскрилие горы, мню еще от потопа сице отвалися, яко аки стена стоит единокаменна, в широту на пятьнадесят сажней, в высоту же в дважды и трижды толико, и тамо мало места сравненного с велим трудом, на нем же стоит церковь с кельями. Такожде и там дождевою живут водою и некою дикою капустою, естественно в разселинах каменных родящеюся. Место оное паче всех безмолвнейшее есть и теплейшее. Аще же и близу над морем стоит, но отнюдь не имать пути к морю, понеже несть тамо брега, но вертепы и пропасти страшни и естествении камени превысокие...». Да, пути к морю здесь совсем нет, это просто скала, и с моря такая келья имеет вид неизвестно как прилепившегося к стене ласточкина гнезда. Стена кельи тесно прижимается к скале, так что есть только узенький проход, который ведет в самый конец Карули. И тропинка эта ведет на Катунаки через келью Даниэлев, как называют ее карульцы. В стене этого маленького проходца есть окошко в маленькую карульскую костницу. Чьи же честные останки там покоятся? Открываем дверь и попадаем во двор храма, где растет пара деревьев. Гигантский алоэ или подобное ему растение. По Барскому, вокруг храма было три кельи, построенные «от неких добродетельных пустынножителей сербских». Но сам путешественник застал уже греков, «зело благоговейного жития». В усыпальнице поем вечную память схимонахам Варсонофию, Паисию, Зосиме, Иннокентию и Никону. Располагаем небольшими сведениями только о последнем. Небольшими по объему, но зато какими сведениями.

Иеромонах Никон был царским генералом, говорят даже адъютантом Его Высочества Великого князя Андрея Владимировича. Последний рубеж этого офицера, который он оборонял, был здесь, на греческой земле. Здесь последнее место его служения, последняя крепость, комендантом которой он был. По карульскому преданию его приезжал навещать, вернее, приплывал на подводной лодке, какой-то болгарский генерал. Армией командовал наш генерал тоже достойной. Мне попалась в руки маленькая книжечка с житием схимонаха Тихона, учеником которого был всемирно известный старец Паисий. Так, из жизнеописания старца Тихона мы узнаем, что он пятнадцать лет подвизался в пещере на Каруле и по воскресным дням ходил причащаться в келью, расположенную над его пещерой.

Да, вот такое здесь обитало братство. Мы рвем стручки с дерева, раскинувшего свои ветви рядом с кельей, - нам кто-то объяснил, что это акриды. Пробуем жевать - есть можно. Но теперь главное: мы открываем храм и поклоняемся его святым иконам. Какие только старцы не приходили в этот карульский собор, описанный еще Барским. О том, кто совершал здесь Святую Евхаристию, хочется сказать словами архимандрита Херувима, который застал его живым. Простите за длинную цитату, но мало, наверное, найдется тех, кто не прослезится, читая этот маленький эпизод: «Затем я пошел в исихастирион русского аскета Никона. Открылась дверь, и показалась эта замечательная личность. Он первый сделал поклон и что-то сказал по-русски. Я слушал его, ничего не понимая, смотрел на него и поражался. Вот, - думал я себе - небесный человек, который находится еще на земле! Сколько раз хотелось бы нам повстречаться в жизни с такими людьми! Я верю, что самое черствое, самое напоенное мирскими помыслами сердце не может остаться не взволнованным и безразличным перед величием, которое являют дикость места и покой, безмятежность этих людей: оно открывает, смягчает, умиляет...

Когда я попросил у него какой-нибудь сосуд, чтобы положить ему немного варенья из айвы, которое мы обычно варили в своей каливе, он отказался. Однако уступил, когда я стал настаивать. Пошел и принес мне глиняную тарелку. С первого взгляда было заметно, что он много раз использовал ее, не моя. Ясно были видны остатки пищи! На какой-то момент я заколебался, можно ли положить сюда варенье. Однако старец поняв мое замешательство, заулыбался и сказал мне на ломаном греческом:

- Я пустынник, пустынник я.

Я положил варенье на эту отталкивающую для нас, обычных людей, тарелку. Я был взволнован строгостью, порабощением плоти и чувств старого аскета. Кто знает, как он использует это варенье... Может, как древние аскеты, которые наливали воду в еду, чтобы она утратила свой вкус, и чтобы таким образом не услаждать своего вкуса.

В одном порыве я склонился, чтобы ухватиться за его подрясник, поцеловать ноги, однако он успел раньше меня. Одним незаметным движением он оказался передо мной коленопреклоненным головой до земли. Услышал, как он, находясь в таком положении, шепчет: «Благодарю. Благодарю...» Это был незабываемый пустынник - высший офицерский чин русской армии, знавший несколько языков, всесторонне образованный отец Никон». Отец Никон отошел ко Господу в 1963 году2... В последние годы в келье жили разные обитатели из России. Нам удалось познакомиться со схимонахом Иоанном. Немало времени мы провели в беседах с ним за столом у большого алоэ. Несколько раз приходилось нам спускаться к о. С., где мы ночевали в кромешной тьме. Конечно, спорили и искали виноватого, из-за которого пришлось так задержаться и превратить спуск в рискованное предприятие.

Принц Чарльз, частый гость Афона, однажды прибыл с визитом в келью Даниэлев, возвышающуюся над Карулей. Это богатое братство протянуло на самый верх каменную лестницу и, таким образом, связало свой маленький монастырек с помощью гужевого транспорта с карульской пристанью. Этот транспорт не портит воздух выхлопными газами, но удобряет почву своими отходами. Бедный принц оказался в сложном положении, балансируя между этими продуктами жизнедеятельности мулов, так что Каруля встретила представителя царствующего дома не очень дружелюбно. Зато встречающие оказались достойными этой роли. Принц очень удивился, узнав, что среди представителей русского населения Карули есть и бывший врач, и бывший юрист. Это и был как раз наш знакомый о. Иоанн.

Прямо под кельей находятся три пещеры. В какой-то одной из них подвизался о. Тихон. Самая большая пещера имеет несколько длинных проходов. Продираемся через заросли кактуса и попадаем в эту пещеру. Хотя идти, а, вернее, ползти, совсем недалеко, но даже, вооружившись фонарем, испытываешь некоторый страх. Стоишь на четвереньках, и кажется, что каменные своды вот-вот сомкнутся и задавят тебя. Почти сразу попадаешь в большое подземное помещение, а далее пещера разветвляется: нам налево, направо тоже проход, в относительно широком пространстве видим аналой. Вот где подвизались вы, святые отцы! Честная глава одного из них находится в самом начале пещеры. Как возможно жить в подобной пещере, особенно зимой? Но многие афонцы жили в таких пещерах. Вспомним хотя бы упоминавшегося здесь Пахомия-серба. Вход в пещеру, где он жил, иногда заваливало снегом.

Ранее здесь все было не так. Гораздо позже мне удалось разыскать на странницах издания Пантелеймонова монастыря «Душеполезный собеседник» описание этой пещеры, сделанное в конце XIX века. С удивлением паломник обнаружил внутри скалы маленькую калибочку (в то время чаще всего говорили не «калива», а «калиба», наподобие тех, которые располагаются обычным образом наружи. Эта калибочка была построена из досок, и представляла собой одну комнату с несколькими иконами, перед которыми висела небольшая лампадка. На тот момент эта калибочка опустела, подвизавшийся в ней старец умер в одном из русских афонских скитов. Так иногда безвестно уходят из мира великие подвижники... Но вид этой калибки так вдохновил паломника, что он запечатлел на страницах журнала слова, лучше которых невозможно найти, чтобы охарактеризовать это место: «Вот где тишина, совершеннейшее безмолвие, как бы совсем вдали от всего живого, где-то далеко внутри огромнейшей скалы, куда не достигает ни шум, ни плеск моря, ни вой ветра, ни голос человека, никакое живое движение, ни крик проезжающих по морю лодочников. Вот где удобство к самовниманию, к самоуглублению... Нет, не моя рука, не мой ум может это выразить, да едва ли это объяснимо. Только тот, кто тут поживет, насладится плодами такового совершеннейшего безмолвия, тот и может ощущать все богатство для души и духа, какое можно тут приобрести с помощью благодати Божией».

Еще дальше. Вот виден свет. Это выход. Здесь небольшая площадка над пропастью, на которой заметны следы пребывания человека. Некоторые современники пытаются подражать старцам. Но им частенько приходится иметь дело с полицией. Чтобы здесь жить, надо иметь хотя бы греческое гражданство, а лучше всего - хотя бы молчаливое согласие на это лавры. Иначе возможен конфликт с полицией. Возвращаемся обратно бодрее: известной дорогой всегда идти легче. Покланяемся честным останкам спасавшегося здесь старца. Скорее всего, это честная глава греческого старца Варфоломея, который был суровым аскетом и подвизался в сухоядении.

Под Георгиевской кельей спряталась небольшая каливка, по внешнему виду более напоминающая курятник. Вряд ли кто-нибудь вспомнит, кто здесь подвизался. Чуть ниже - объемная пещера, к которой приделан небольшой балкончик. Здесь когда-то подвизался русский иеромонах Серафим, это единственное, что можно сказать о ее обитателях. Да еще, что там и теперь переносит тяготы отшельнической жизни наш соотечественник. Сейчас в этой пещере даже неплохо, когда стоит жара. Можно представить себе, каково будет тут зимой, когда повсюду воцарится промозглая сырость. Вот и вся Каруля. Мы возвращаемся в Георгиевскую келью, благодарим ее русского обитателя за помощь и беседу и спускаемся обратно к о. С. Утром вспоминаем, что давно хотели спросить у о. С. : «Что означает слово Каруля? Нам встречались разные объяснения». - «А вы сходите и посмотрите, вот она там. Спуститесь немного вниз и увидите». Когда мы продрались через заросли кактусов, то увидели небольшую площадку, на краю которой над пропастью было закреплено под наклоном небольшое бревнышко. «...На единой убо стене, зело навислой в море, древнии отцы устроиша верв, сверху камени привязан, на его концу привязавши кошницу, испущают колесцом древляным на низу, даже до моря, яже всегда день и нощь висит недалече, яко на полсаженя от воды. Мимоходящие же кораблецы странныи и ладии монастырей различных, аще случится тамо близу плысти, полагают в кошницу милостину: иннии хлеб, иннии сочиво. Или боб, иннии же инно что либо буди. По вечерни же, на всяк ден един от ных зело жестоким путем нисходит до привязания верва верху высокого камени, и востягнув кошницу, взимает, благодаряще Бога, аще что обрящет; аще же ни, паки возвращается к братии, без роптания, понеже суть обичны труждатися...» Конечно, Каруля уже не та.. Да и мы не те. Не осталась бы ныне, когда мимо снуют рыбацкие лодки и даже прогулочные корабли, эта корзиночка пуста! Хотя рыбная ловля вблизи афонских берегов и, тем более, прогулки с разглагольствованиями в громкоговоритель, запрещены. Но у участников этих мероприятий вряд ли возникнет раскаяние и желание загладить свой грех милостыней. Хотя мы были свидетелями, как к берегу подошла лодка, кто-то громко позвал о. С. и наш монах получил посылку. Правда, не через старую карулю, а с помощью более современных приборов. Отец нам сказал, что этот человек регулярно помогает ему. Так что каруля, можно сказать, работает и поныне.

Да, кстати, насчет всяких нарушений тишины. Один из обитавших некогда на Каруле рассказывал, что когда они садились за трапезу, то всегда в этот момент слышали звук циркулярной пилы и прочие связанные со строительством звуковые отходы. «Работа» продолжалась всегда определенное время и в определенное время заканчивалась. Да и мне самому не давало покоя всю ночь какое-то неуместное курортное веселье, шум которого явно доносился до моих ушей. До полуострова Ситония, где действительно расположены курорты, достаточно далеко, и возможность афонцам услышать гуляющих и отдыхающих просто исключается. Правда, о. С. сказал, что отшельников донимают своими криками и разговорами рыбаки, выходящие на ночное делание. Ясно, кто координирует их деятельность, но видно таковы стали нравы в православной Греции.

Надо отметить, что мы интересовались возможностью искушений здесь на Афоне. К тому же, один из авторитетных журналов в свое время растиражировал рассказы одного послушника, уже давно покинувшего Карулю, что, дескать, здесь происходят немыслимые искушения с паломниками. Этот вопрос особенно взволновал Валеру, которому выпало спать на улице. На это о. С. просто и по-монашески верно ответил, что, когда были великие отцы, тогда были и великие искушения, теперь же, когда сила подвижническая ослабла, редки и искушения. Что же, в каком-то смысле досадно, но яснее не скажешь. И нам вспомнился рассказ из карульского предания, как одному подвижнику было такое явление. Вдруг видит он большой корабль, на нем стоят некоторые из священнического и монашеского чина, рядом с ними виднеются фуражки высших офицерских чинов и некоторая представительная публика, и все они зовут подвижника и кричат ему, что его избрали патриархом, и ему тотчас надо ехать на корабле. Удивился подвижник, но раз такое дело, собрал быстро, чтобы не задерживать важных лиц, пожитки и уже выбежал из своей хибарки. Но, тут он остановился и перекрестил корабль. И как все могут легко догадаться, корабль тут же пропал. Даже такой подвижник чуть не поколебался! А приди к нам, младенцам в духовной жизни такое искушение... Предание умалчивает, с кем это произошло. И, наверно, зря умалчивает, как и о многом другом, что могло бы оказаться весьма назидательным для нас. Но, увы, мало мы знаем о жизни афонцев в XX столетии. И только ли революция в этом виновата? Ведь и о предыдущих годах сведения тоже крайне скудны. Но немногое все же можно добавить к уже сказанному.

Посетивший в конце XIX века Карулю паломник оставил удивительное повествование об обращении из раскола здешним старцем двух федосеевцев. Но об этом расскажем в другом месте. В шестидесятые-семидесятые годы XIX века в келье при главном карульском храме вмч. Георгия подвизался русский старец, духовник всех монахов из близлежащих келий. Звали его иеросхимонах Израиль. Было у него два ученика иеромонах Иона и монах Исихий. Но старцу по причине некоторых (неизвестных нам) нестроений пришлось покинуть Карулю и перейти в Андреевский скит. Архимандрит Феодорит направил его в один из метохов скита на остров Тассо, где он и скончался. Грустно умереть святогорцу вне святой афонской земли. И даже такому подвижнику, как о. Израиль, не дано было закончить свой жизненный путь в уделе Божий Матери. Трудна была кончина и его ученика о. Ионы. Будучи крепкого телосложения, он решил вытащить в одиночку лодку на карульский берег и почувствовал, как что-то оборвалось у него внутри. Его доставили в Пантелеймонов монастырь, где он вскоре и встретил свой смертный час. До старца Израиля по воспоминаниям Святогорца уединялся на Каруле архимандрит Онуфрий, который имел бороду до колен, подобно тезоименитому ему древнему святому. Но эти отрывочные сведения, состоящие в основном из имен, да весьма неточных дат, меркнут рядом с карульской историей, которую мне удалось найти в отрывках из дневника Святогорца в одном из номеров «Душеполезного собеседника».

Это рассказ некоего иеромонаха Августина, бывшего насельника Троице-Сергиевой лавры, поселившегося в пустынной келье на Керасии. Вот что он сообщает иеросхимонаху Сергиюв своем письме, датированном 30 сентября 1852 года: «При сем сообщу Вам для пользы душевной одно чудо, бывшее на Каруле. Удостоился и я тут быть. Вот оно: 17 числа октября пополудни случилось мне быть в скиту Каруле, где подвизаются старец Евфимий и ученик его Лукиан, рыбак. Старцу же Евфимию открылось желание непременно быть вверху, где церковь, на Каруле, да и прочие бывшие присоветовали каким-нибудь образом его вытащить из этой пещеры страшным и опасным путем, а как оный старец Евфимий не в силах был сам подняться тем путем, то один из нас, о. Пахомий, вызвался с усердием поднять одного старца. Положили больного старца на торбу и привязали к плечам о. Пахомия, и он с Божией помощью, понес его наверх. В это время один из наших товарищей, да и сам о. Евфимий видели, что вдруг явился Ангел Божий, держа в правой руке перо, а в левой чернильницу и бумагу, и идя позади их, что-то записывал, а когда о. Пахомий донес старца до самой стремнины, или опасного места над морем, вдруг является другой Ангел Божий в белом одеянии и, идя по воздуху, одной рукой поддерживал старца Евфимия и шептал ему на ухо, не велел страшиться и ничего не бояться, а первый ангел продолжал писать. Когда поднялись на самый верх Карули, и положили больного на постели, тогда оба Ангела, несколько посидев у него в головах, утешали старца надеждою будущих благ и затем стали невидимы. Помните ли, я Вам рассказывал, как диавол являлся в виде козла и гнал из пещеры старца Евфимия и хотел еще с ним побороться. Это тот самый Евфимий». Да были старцы, и была брань! Тут невольно вспоминаешь о. С. с его объяснением тиiины на Афоне. Если кто ходил тем путем, которым о. Пахомий пронес старца, ему покажется невероятным, как можно пронести на плечах другого человека по узенькой тропинке, где нога должна ступить только в отведенное для нее место и ни в коем случае ни на сантиметр в сторону. Это очень рискованное предприятие. Это тот самый случай, когда монашескую жизнь оказывается невозможно объяснить рациональными мирскими категориями. Зачем подвергать двух человек страшной опасности? Ради прихоти старого больного человека? Но то, что это была прихоть, опровергают явившиеся ангелы. Или это любовь к храму, к соборной молитве, которая вознаграждена попечением ангелов? Или этот отрывок повествует о том, что земные ангелы настолько угодны Господу, что он посылает им в помощь небесных? И трудная дорога становится легкой с помощью такого невидимого посланца?

Но, вот приходит время нашего отъезда. Прощаемся с русско-сербской диаспорой, с о. Х. Сейчас корабль нас увезет прочь от карульской земли. Хотя правильнее сказать, скалы. Доведется ли еще нам когда-нибудь ступить на эту землю и вновь встретить на ней наших отцов? Ну, хорошо, пусть даже не этих, но достойных их. Умножается в мире грех, но все же есть маленький противоток, маленькое течение, которое приносит к карульским берегам спасающихся и выбрасывает их на этот благословенный берег. Как некогда по благословению преп. Афанасия привела сюда разбойника побеждающая всякий грех сила покаяния. И кто знает, скольких она сюда привела. И для скольких это место стало спасательным кругом, веревкой, брошенной утопающему. Помни об этом, мир!

«...Обитаху же тогда мужие добродетельны зело, с ними же собеседовах и хлеб едох, и ползовахся от беседы их. Бысть от них старец с пресеченною рукою, иже прежде бяше прослутый курсар, и есть разбойник морской, обаче многи тамо уже лета жительствовавше в покаянии, якоже совершенно о нем известихся. Тогда помянух великое Христово милосердие к кающимся грешником и Его евангельские словеса, яко многие разбойники и митари восхищают царствие Божие, и воздхнув, помянух своя грехи, просящи Творца, да дарует мне и всякому желающему благий конец».

Ссылки и комментарии

1. По карульскому преданию о. Парфений принадлежал к царскому роду Романовых. В 25 номере «Русского паломника» опубликованы воспоминания схимника Макария о карульских монахах. Об о. Парфении говорится так: «Личность таинственная. Слышно было, что принадлежал к известной княжеской фамилии. Очень редко кого принимал в своем домике с церковкой. Часто служил Св. Литургию, а помогал ему о. схимонах Зосима-карулец, пел и читал на клиросе. Других он не допускал на свое служение. Я все же один раз удостоился быть принятым в его домике, и в беседе с ним за чашкой чая ясно увидел, что он не из простых людей. Не буду останавливаться на нашей беседе. Но он был подвижник и делатель умной молитвы. Его собранность чувств, его отчужденность от мира говорили сами за себя, подавая пример и нам, желающим спасаться. Его дворик с церковкой находился внизу, недалеко от моря, окруженный оградою. Дворик был нам хорошо виден с дорожкой посередине, по которой о. Парфений имел привычку ходить и тянуть четку. Почил тихо и мирно, и незаметно. Какова была его жизнь, такова и кончина».